目次

- はじめに

- ハクビシンが嫌う刺激:匂い・光・音

- 忌避剤タイプ別まとめ(長所・短所)

- 威嚇グッズの選び方&設置場所

- 効果最大化 5STEP 運用法

- 失敗パターン&NG行為

- 法律・許可の基礎知識(鳥獣保護管理法 等)

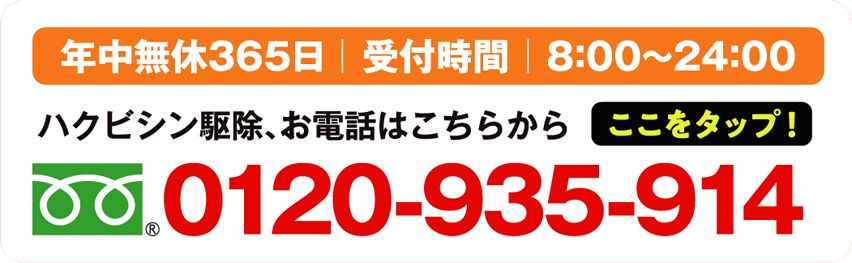

- プロ依頼の判断基準

- FAQ

- まとめ

2.1 匂いによる忌避効果

2.2 光による威嚇効果

2.3 音による威嚇効果

3.1 匂い系忌避剤

3.2 その他(固形タイプ/スプレータイプ など)

4.1 センサーライト

4.2 超音波装置(注意点あり)

4.3 その他の威嚇グッズ

STEP 1 ハクビシンの生態と行動を理解する

STEP 2 エサとなるものを徹底的に排除する

STEP 3 侵入経路を特定し物理的に遮断する

STEP 4 忌避剤と威嚇グッズを組み合わせる

STEP 5 継続的なモニタリングと改善

6.1 単一の対策に頼りすぎる

6.2 エサとなるものを排除しない

6.3 超音波装置に頼る

6.4 対策を継続しない・見直しを怠る

7.1 鳥獣保護管理法とは

7.2 ハクビシンの位置づけと捕獲許可

7.3 許可なく行える「追い払い」行為

7.4 捕獲したハクビシンの処理

1.はじめに

近年、ハクビシンによる農作物被害は全国的に急増しており、多くの方が頭を抱えています。特に、あなたの生活圏である庭や農地、あるいは家屋にハクビシンが侵入し、大切な農作物が荒らされたり, 騒音や糞尿による被害に悩まされているかもしれません。

ハクビシンは、もともと日本にいなかった外来動物のアライグマとは異なり、古くから日本に生息している動物で、かつては珍しい存在でした。しかし、現在では全国各地でその存在が確認され、都市部でも見られるようになっています。その背景には、温暖化による生息域の拡大や、人間の生活様式の変化などが関わっていると考えられています。

「何とかしたいけれど、何から手をつけていいか分からない」と感じているあなたへ。この記事では、ハクビシン駆除に焦点を当て、特に忌避剤や威嚇グッズの効果的な使い方と、対策を継続するコツについて、具体的な情報を提供します。適切な知識と対策方法を身につけることで、ハクビシンによる被害を最小限に抑え、安心できる環境を取り戻すことができるでしょう。

大切なのは、被害が発生してからすぐに対応を始めることです。手遅れになる前に、「自分の畑は自分で守る」という意識で、適切なハクビシン駆除対策に取り組みましょう。

2.ハクビシンが嫌う刺激:匂い・光・音

ハクビシン駆除対策を考える上で、彼らがどのような刺激を嫌うのかを理解することは非常に重要です。ハクビシンは夜行性で、特定の匂いや光、音に反応する可能性があります。

2.1.匂いによる忌避効果

ハクビシンは非常に優れた嗅覚を持っていると考えられます。彼らは食べ物の匂いを正確に識別し、餌を探し出すために嗅覚を大いに活用しています。そのため、強い刺激臭はハクビシン駆除において有効な手段となり得ます。

2.2.光による威嚇効果

ハクビシンは夜行性であるため、夜間の活動中に突然の強い光を浴びせることは、彼らにとって驚異や恐怖となり得ます。特に、不慣れな場所や予期せぬ場所での光の刺激は、彼らをその場から遠ざける効果が期待できます。

センサーライトなどの威嚇グッズは、この光の特性を利用したものです。動体を感知して自動で点灯するタイプのライトを設置することで、夜間のハクビシンの侵入を検知し、即座に光で威嚇することが可能です。これは、ハクビシンが「人間の生活圏に慣れていない」場所ほど効果が高いと考えられます。ただし、ハクビシンは賢い動物なので、時間が経つと光に慣れてしまう可能性も考慮し、複数の対策を組み合わせることが重要です。

設置場所は、ハクビシンの侵入経路や、頻繁に目撃される場所に集中させると良いでしょう。例えば、庭の隅、家の裏手、畑の入り口などが挙げられます。ライトの照射範囲や感知角度も考慮し、死角ができないように配置することが重要です。

2.3.音による威嚇効果

ハクビシンは特定の音を嫌うことがあります。掃除機の音はハクビシンが非常に嫌う刺激の一つとされています。これは、彼らにとって不快な音、あるいは危険を知らせる音として認識される可能性があるためです。

しかし、超音波装置については、ハクビシンには効果がないです。これは、超音波が動物の聴覚に作用して威嚇する仕組みであるため、ハクビシンがこの周波数帯の音を感知できない、あるいは慣れてしまうためと考えられます。したがって、超音波装置はハクビシン駆除対策としては推奨されません。

音による威嚇を考える際は、ハクビシンが本当に嫌がる音の種類を特定し、その音を不定期かつランダムに発することで、慣れを防ぎ、効果を継続させることがポイントです。例えば、ラジオや音声装置を使って、人間の声や犬の鳴き声などを不規則に流す方法も試す価値があるかもしれません。

3.忌避剤タイプ別まとめ(長所・短所)

ハクビシン駆除において、忌避剤は彼らが嫌がる匂いや成分を用いて、特定の場所への侵入を阻止することを目的とします。ここでは、一般的に使用される忌避剤のタイプとその特性について解説します。

3.1.匂い系忌避剤

木酢液・竹酢液

長所

自然由来の成分であり、比較的安全性が高いとされています。独特のスモーキーな匂いは、動物が火を警戒する本能に訴えかける可能性があります。農家が使用済みのものをそのまま利用できる場合もあります。

短所

雨で流されやすく、効果が持続しにくいことがあります。匂いが薄まると効果が低下するため、定期的な散布が必要になります。また、匂いに慣れてしまう動物もいるため、単独での使用では効果が限定的になる可能性があります。

クレゾール石鹸液

長所

消毒効果のある強い匂いを持ち、比較的安価で手軽に入手できます。その独特の匂いは、動物が嫌がる傾向があると言われています。

短所

強い匂いのため、人間にとっても不快に感じられる場合があります。特に住宅街での使用は、近隣への配慮が必要です。環境への影響や、散布する対象物へのダメージも考慮する必要があります。また、持続性も課題となることがあります。

3.2.その他(固形タイプ、スプレータイプなど)

市販の固形忌避剤やスプレータイプは、特定の場所や範囲に限定して使用しやすいという利点があります。多くは、動物が嫌うとされる唐辛子成分やハーブ、獣の匂いなどを配合しています。

長所

使用が簡単で、特定の場所にピンポイントで設置できます。成分によっては、比較的効果が持続するものもあります。

短所

広範囲の対策には不向きな場合があり、コストがかさむこともあります。また、動物が成分に慣れてしまう可能性や、雨や風で効果が薄れることがあります。

忌避剤を選ぶ際は、まず被害状況や場所を考慮し、最も適したタイプを選びましょう。単独ではなく、電気柵などの物理的防衛策と組み合わせることで、ハクビシン駆除の効果を最大化することができます。そして何よりも、忌避剤の効果は動物が慣れてしまうと低下する可能性があるため、定期的な交換や、複数の種類をローテーションで使うなどの工夫が重要です。

4.威嚇グッズの選び方&設置場所

ハクビシン駆除において、威嚇グッズは物理的な侵入を防ぐ電気柵や防獣ネットと並び、重要な役割を果たすことがあります。ハクビシンは夜行性であり、光や音といった刺激に反応する可能性があるため、適切な威嚇グッズの選定と設置が成功の鍵となります。

4.1.センサーライト

選び方

感知範囲と角度

ハクビシンの侵入経路や被害がよく発生する場所に合わせ、広範囲をカバーできるものを選びましょう。複数のセンサーを組み合わせることで、死角をなくすことができます。

明るさ

夜間に活動するハクビシンにとって、突然の強い光は大きな驚異となります。十分な明るさがあるLEDライトがおすすめです。

電源タイプ

ソーラー充電式や電池式は配線不要で設置が簡単です。コンセント式は安定した電源供給が可能ですが、配線が必要です。

設置場所

侵入経路

畑の入り口、庭のフェンス沿い、家の基礎部分など、ハクビシンが通りそうな場所に設置します。

被害箇所

実際に被害が発生している果樹や作物の周りに設置することで、彼らを近づけさせない効果が期待できます。

高さ

ハクビシンの目線に合わせ、地上から5cm程度の高さに設置するとより効果的です。

ハクビシンは夜行性であり、光に反応して活動を抑制することが期待できます。しかし、彼らは賢く、光に慣れてしまう可能性もあるため、センサーライトだけでなく、他の対策と併用することが重要です。

4.2.超音波装置(注意点あり)

超音波装置は、動物が嫌がる超音波を発して威嚇するグッズですが、ハクビシンには効果がありません。

ハクビシンやアライグマには超音波による波長は効かないです。これは、ハクビシンがその周波数帯の音を感知できない、または音に慣れてしまうためと考えられます。

したがって、ハクビシン駆除対策として超音波装置を購入・設置することは時間とお金の無駄になる可能性が高いです。代わりに、より効果が実証されている電気柵や防獣ネット、センサーライトなどの物理的・視覚的な対策を検討することをおすすめします。

4.3.その他の威嚇グッズ

ラジオや音声装置

人の声や犬の鳴き声など、ハクビシンが警戒する音をランダムに流す方法も考えられます。ただし、彼らは音にも慣れる可能性があるため、音の種類やタイミングを不定期に変える工夫が必要です。

光るもの・反射材

CDやホログラムテープなど、光を反射するものを設置することも試みられます。風で揺れることで不規則な光を放ち、ハクビシンを警戒させる効果が期待できます。

威嚇グッズはあくまで補助的な対策であり、単独での効果は限定的です。電気柵や防獣ネットといった物理的な障壁と組み合わせることで、より高いハクビシン駆除効果が期待できます。また、設置後は定期的に効果を評価し、ハクビシンが慣れていないか、行動に変化がないかを確認し、必要に応じて対策を見直すことが成功の鍵となります。

5.効果最大化 5STEP 運用法

ハクビシン駆除対策を効果的に行うためには、単一の対策に頼るのではなく、複数の方法を組み合わせた総合的なアプローチが重要です。ここでは、忌避剤や威嚇グッズの効果を最大化し、再侵入防止へと繋げるための5STEP運用法をご紹介します。

STEP 1: ハクビシンの生態と行動を理解する

まず、ハクビシンの基本的な生態と行動パターンを理解することが、効果的な対策の第一歩です。

夜行性

ハクビシンは主に夜間に活動します。日中は家屋の天井裏や床下、廃屋、神社仏閣などで休息していることが多いです。

移動経路

水路、電線、道路などを利用して広範囲を移動します。特に水辺を好み、水路沿いに移動することが多いです。

食性

雑食性で、果物や野菜、昆虫、小動物など様々なものを食べます。特に甘い果物を好む傾向があり、トウモロコシやナス、ブドウ、スイカなどの被害が報告されています。

侵入能力

狭い隙間を通り抜けたり、垂直にジャンプしたり、木登りが得意など、高い身体能力を持ちます。

これらの知識は、どこに餌があり、どこが休息場所で、どこから侵入してくるのかを予測するために役立ちます。

STEP 2: エサとなるものを徹底的に排除する

ハクビシンは食べ物を求めてあなたの敷地へ侵入します。そのため、彼らのエサとなるものを徹底的に排除することが最も基本的な対策です。

残飯・生ゴミの管理

生ゴミは蓋つきの頑丈な容器に入れ、夜間は特に家の外に放置しないようにしましょう。

落果の回収

畑や庭に落ちている果物や野菜はこまめに回収し、ハクビシンの餌とならないようにします。

ペットフードの管理

屋外にペットフードを放置しないようにし、就寝前には必ず片付けましょう。

家庭菜園・果樹の対策

収穫前の作物は、電気柵や防獣ネットで確実に保護しましょう。

エサをなくすことは、ハクビシンにとってその場所が魅力のない場所になり、再侵入防止に繋がります。

STEP 3: 侵入経路を特定し、物理的に遮断する

ハクビシンの侵入経路を特定し、物理的に遮断することが最も効果的なハクビシン駆除対策の一つです。

家屋への侵入防止

天井裏や床下、通風口、換気扇の隙間など、ハクビシンが侵入できそうな箇所をすべて塞ぎます。直径10cm程度の穴があれば頭を避けて潜り抜けることができるとされています。

電気柵の設置

畑や庭の周囲に電気柵を設置することは非常に効果的です。ハクビシンやアライグマの歩行時の目線に合わせて、地上5cmに電線を張ると良いでしょう。電線は2秒間通電し、動物に強いショックを与え、嫌な場所として記憶させます。特に、イノシシやサルなど大型獣から守る目的で作られた電気柵は、ハクビシンにも効果があることが実証されています。

防獣ネットの活用

電気柵と併用して、ネットで囲むことも有効です。特に、ハクビシンが登れないよう、ネットを外側に傾斜させて埋めることで、物理的な障壁を強化できます。

STEP 4: 忌避剤と威嚇グッズを組み合わせる

単独の対策では動物が慣れてしまう可能性があるため、忌避剤と威嚇グッズを組み合わせて使用することで、より複雑な刺激を与え、ハクビシン駆除の効果を最大化します。

匂いと光の併用

忌避剤を散布した場所にセンサーライトを設置することで、嗅覚と視覚の両方からハクビシンを威嚇します。

不定期な刺激

同じ忌避剤を常に使うのではなく、数種類をローテーションしたり、センサーライトの点灯パターンをランダムに変えたりすることで、ハクビシンが慣れるのを防ぎます。

物理的対策との連携

電気柵や防獣ネットの周囲に忌避剤を散布したり、センサーライトを設置したりすることで、侵入しようとするハクビシンにさらなる抵抗を与えます。

STEP 5: 継続的なモニタリングと改善

対策は一度行えば終わりではありません。ハクビシンの行動や被害状況を継続的にモニタリングし、必要に応じて対策を見直すことが極めて重要です。

痕跡の確認

糞や足跡、食べ残された作物などから、ハクビシンの活動状況や侵入経路の変化を定期的に確認しましょう。

センサーカメラの活用

センサーカメラを設置することで、夜間のハクビシンの行動や侵入経路を客観的に把握することができます。

対策の見直し

ハクビシンが慣れて効果が薄れたと感じたら、忌避剤の変更、威嚇グッズの再配置、または電気柵の電圧調整など、対策を柔軟に改善しましょう.

これらの5STEP運用法を実践することで、あなたはハクビシン駆除対策をより効果的に行い、被害を継続的に軽減できるでしょう。

6.失敗パターン&NG行為

ハクビシン駆除対策は、正しい知識と方法で行わないと、効果が得られないばかりか、かえって被害を悪化させる可能性もあります。ここでは、多くの人が陥りがちな失敗パターンとNG行為について解説します。

6.1. 単一の対策に頼りすぎる

最も一般的な失敗は、単一の対策に過度に依存することです。例えば、忌避剤だけを散布したり、センサーライトだけを設置したりするだけでは、ハクビシンはすぐに慣れてしまい、効果が薄れます。

ハクビシンは非常に賢く、学習能力が高い動物です。そのため、常に同じ刺激を与え続けると、それを無害なものと認識し、再び侵入してくるようになります。忌避剤や威嚇グッズは、電気柵や防獣ネットといった物理的な対策と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。

6.2. エサとなるものを排除しない

ハクビシンが敷地内に侵入する最大の理由はエサがあることです。どんなに強力な忌避剤や威嚇グッズを使用しても、彼らにとって魅力的な食べ物があれば、効果は限定的です。

落ちた果物や野菜、生ゴミの放置。

屋外に置かれたペットフードや飼料。

これらを放置することは、ハクビシンを「おもてなし」しているようなものであり、彼らを呼び寄せる原因となります。まずは、エサとなるものを徹底的に排除することが、ハクビシン駆除対策の基本中の基本です。

6.3. 超音波装置に頼る

これは明確なNG行為です。ソースは超音波装置がハクビシンに効果がないことをはっきりと述べています。にもかかわらず、多くの人が誤った情報に基づいてこれらの装置を設置しているケースが見られます。

「ハクビシンやアライグマには超音波による波長は効かない」

無駄な投資になるだけでなく、他の効果的な対策を怠る原因にもなるため、ハクビシン駆除を目的とした超音波装置の使用は避けるべきです。

6.4. 対策を継続しない・見直しを怠る

ハクビシンの被害は、対策を始めたからといってすぐにゼロになるわけではありません。また、一時的に効果が見られても、彼らが慣れてしまえば再び被害が発生する可能性があります。

定期的な忌避剤の散布や交換を怠る。

電気柵や防獣ネットの破損や劣化を放置する。

ハクビシンの新たな侵入経路や行動の変化に気づかない。

対策は「一度やったら終わり」ではなく、継続的なモニタリングと柔軟な見直しが不可欠です。ハクビシンは賢く、環境の変化に適応する能力が高いため、常に彼らの一歩先を行くような対策を心がけましょう。

これらの失敗パターンを避け、正しい知識に基づいて対策を講じることで、あなたのハクビシン駆除対策はより確実なものとなるでしょう。

7.法律・許可の基礎知識(鳥獣保護管理法 等)

ハクビシン駆除を適切に行うためには、関連する法律や許可の知識が不可欠です。日本の野生動物は「鳥獣保護管理法」によって保護されており、無許可での捕獲や殺傷は原則として禁止されています。

7.1. 鳥獣保護管理法とは

「鳥獣保護管理法」(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、野生鳥獣の保護と、生活環境の保全、農林水産業の振興、鳥獣被害対策の推進を目的に制定されています。この法律に基づき、野生鳥獣の捕獲には原則として都道府県知事の許可が必要となります。

7.2. ハクビシンの位置づけと捕獲許可

ハクビシンは、特定外来生物ではありません。アライグマのような特定外来生物(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の対象)は、飼育や運搬、輸入などが厳しく規制されており、捕獲も原則として許可が必要です。しかし、ハクビシンは在来種とみなされることもあり、法律上の扱いが異なります。

ハクビシンを捕獲する場合、多くは「有害鳥獣捕獲許可」を得る必要があります。この許可は、お住まいの市町村または都道府県**の担当部署に申請し、捕獲期間や捕獲方法(例: 箱罠の使用など)が指定されます。申請には、狩猟免許の有無や捕獲方法に関する知識が問われる場合があります。

「有害鳥獣捕獲許可」は、農林水産業や生活環境に被害を及ぼす鳥獣を捕獲する際に必要となる許可です。無許可での捕獲は法律違反となりますので、必ず事前に確認し、適切な手続きを踏むようにしてください。

7.3. 許可なく行える「追い払い」行為

物理的な捕獲や殺傷を伴わない「追い払い」行為については、原則として許可は不要です。忌避剤の散布やセンサーライト、電気柵の設置、そして物理的な侵入経路の閉鎖などは、この「追い払い」行為に該当します。これらの対策は、法的な制約なく、あなた自身の判断で実施することができます。

7.4. 捕獲したハクビシンの処理

許可を得てハクビシンを捕獲した場合、その後の処理についても適切な対応が求められます。原則として、捕獲した動物を遺棄することは禁止されており、焼却または埋設など、適切な方法で処理する必要があります。自治体によっては、処理方法や引き取りに関する規定が異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

ハクビシン駆除対策を行う上で、これらの法律や許可に関する知識は非常に重要です。無用なトラブルを避けるためにも、必ず最新の情報を確認し、適切な手順を踏むように心がけましょう。疑問がある場合は、お住まいの自治体の担当部署に相談することをおすすめします。

8.プロ依頼の判断基準

ご自身でハクビシン駆除対策を行っても被害が改善しない場合や、より専門的な対応が必要な場合は、プロの業者に依頼することを検討しましょう。プロに依頼するべきかどうかの判断基準と、一般的な費用相場について解説します。

8.1.プロに依頼すべき判断基準

- 農作物への被害が止まらない、または被害が拡大し続けている。

- 家屋の天井裏や床下など、侵入場所が特定しにくい、あるいは複数箇所から侵入している。

- 糞尿による悪臭や衛生上の問題が深刻化している。

- 高所作業や狭い場所での作業が必要で、安全上のリスクがある。

- 侵入経路が複雑で、自分で塞ぎきれない。

- 電気柵の設置や防獣ネットの補強など、専門的な技術や資材が必要な場合。

- 何度も対策を試みたが、ハクビシンが対策に慣れてしまい、効果が薄れてしまった。

- ハクビシンの行動パターンが変化し、これまでの対策が通用しなくなった。

- 被害が継続し、最終的に捕獲を検討せざるを得ない場合。捕獲には「有害鳥獣捕獲許可」が必要であり、専門知識を持つ業者の方がスムーズに対応できます。

- ハクビシンは賢く、被害が拡大している場合は「侵略者」と捉え、早期に適切な対策を講じることが重要です。被害の長期化は、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。

被害が広範囲かつ深刻

ご自身での対策が困難

ハクビシンの学習能力が高い

捕獲が必要な場合

9.FAQ

ハクビシンに関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q: ハクビシンはどんな動物ですか?

A: ハクビシンはジャコウネコ科の動物で、体長約55~65cm、尾長約40~45cmの細長い体型をしています。顔に白い線があるのが特徴です。夜行性で、木登りや狭い場所への侵入が得意です。

Q: ハクビシンは夜行性ですか?

A: はい、ハクビシンは基本的に夜行性の動物です。日中の活動はあまり見られず、夜間に活発になります。

Q: ハクビシンは何を食べますか?

A: ハクビシンは雑食性で、果物や野菜、昆虫、鳥の卵、小動物など様々なものを食べます。特に甘い果物を好み、トウモロコシ、ナス、ブドウ、スイカなどの被害が報告されています。

Q: ハクビシンには超音波が効きますか?

A: いいえ、ソースによると超音波装置はハクビシンに効果がないと明記されています。超音波装置の設置は推奨されません。

Q: 匂いのする忌避剤は効果がありますか?

A: ハクビシンは優れた嗅覚を持つ動物です。掃除機の音を嫌うという記述はありますが、木酢液やクレゾール石鹸といった一般的な匂い系忌避剤について、ソース内でハクビシンへの直接的な効果は明確に述べられていません。しかし、彼らが嫌がる強い匂いは忌避効果をもたらす可能性があります。

Q: ハクビシンはどこから侵入しますか?

A: ハクビシンは、家屋の天井裏や床下、通風口、換気扇の隙間、畑では電気柵の下やネットの隙間など、様々な場所から侵入します。直径10cm程度の穴があれば侵入可能とされています。

Q: 自分で駆除できますか?

A: 軽度の被害や侵入経路が単純な場合は、ご自身での対策も可能です。エサの排除、侵入経路の閉鎖、忌避剤やセンサーライトの使用などが効果的です。ただし、被害が深刻な場合や継続する場合は、専門業者への依頼を検討することをおすすめします。

Q: ハクビシン対策に電気柵は有効ですか?

A: はい、電気柵はハクビシン駆除に非常に有効な対策です。動物に強いショックを与え、その場所を嫌な場所として記憶させる効果があります。

Q: 捕獲するには許可が必要ですか?

A: はい、ハクビシンを捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事による「有害鳥獣捕獲許可」が必要です。無許可での捕獲は法律違反となります。

Q: ハクビシンの被害は増えていますか?

A: はい、ハクビシンによる農作物被害は近年急増しており、全国各地で報告されています。特に温暖な地域での分布拡大が顕著です。

10.まとめ

この記事では、ハクビシン駆除のために必要な忌避剤や威嚇グッズの選び方、効果的な設置方法、そして継続的な運用5STEPについて詳しく解説しました。ハクビシンは賢く、被害が継続する可能性のある「侵略者」です。しかし、彼らの生態を理解し、適切な対策を組み合わせることで、被害を大幅に軽減し、再侵入防止へと繋げることが可能です。

最も重要なのは、「エサをなくす」、「寝ぐらを作らせない」、そして「効果的に数を減らす」という基本原則を守ることです。特に、電気柵や防獣ネットといった物理的な対策は、その効果が実証されています。

あなたの快適な生活環境を守るために、ぜひこの記事で得た知識を実践してください。そして、もしご自身での対策が難しいと感じた場合は、専門の業者に相談することも効果的な選択肢です。

ハクビシン被害の解決に関するさらなる情報は、https://hakubishin-kinkyutai119.com/でも提供されています。ぜひご活用ください。